|

このところ、産湯桶のご注文が増えております。ありがとうございます。

先日、随分以前に、産湯桶をご注文くださった方からこのようなお便りをいただきました。子どもたちは大きくなりましたが、今だに産湯桶は大活躍。味噌を仕込む際には、茹でた大豆をつぶしたり糀と混ぜたりするのに使っていますし、夏場はスイカを冷やすのにも使っています。これからも様々に使っていきたいと思っています。そう綴られていました。嬉しいことです。

また、先日は漆のお仕事をされている方から、少し大きめの産湯桶のご注文をいただきました。産湯桶として使った後には、漆をくろめる際に使われるそうです。そういう使われ方もあるのだ、と、とても嬉しく思いました。

もちろん、産湯桶として大道を歩んでいる桶もあります。こちらの助産院では、桶正の産湯桶をご愛用くださっています。本当に嬉しいことです。

産湯桶は、先ずは産湯桶として道具の第一歩を歩き始めますが、その後は、お使いになられるご家庭の歴史とともに、様々なつかわれかたをする場合がおおい道具です。一つの道をずっと歩むのも幸せですが、いろんな道を歩む道具もまたとても幸せだと思います。

これからも心を込めて制作していきたいと思っています。 |

|

最も多くいただくご注文はおひつです。日本人の心、「美味しいご飯」を食す為の道具として、土鍋などに並んで、その機能性を見直す方が増えていらっしゃる為でしょうか。最近は様々なタイプのおひつをお作りしています。お値段的に手ごろな載せ蓋を定番で作っていますが、その他に、少々割高になりますが、かぶせ蓋(浅い桶の形の蓋)のおひつもお作りしています。桶正のかぶせ蓋は、天板に刻みを施し、側にはめ込む仕様でお作りする為、側板の小口が見えない仕様になっています。

蓋・二週類、タガ・二種類。各サイズ四種類のおひつがございます。 |

|

10年ほど前に、米びつをお求めいただいた方からお電話を頂きました。

息子さんが近々にご結婚されるとのこと。結婚後は分かれて暮らすことになるその息子さんから、お母さんがご使用中の米びつを是非譲って欲しいと言われたそうです。そこで、息子さんご夫婦に贈るために、新しく同じものをご注文くださいました。

本当に嬉しいお話でした。家族の健康を思って、心を込めてお食事を作られていたお母さん。そのお姿を見て育った息子さんは、新しくご家庭を築くにあたって、同じように、日々の営みを大切にしていきたいと思われたのではないでしょうか。桶正の桶が少しでもお役に立てたらこれ以上の幸せはありません。健やかな暮らしの中で愛用されている桶は、本当に幸せだとしみじみ嬉しくなりました。

この新しい桶が、新しい生活の中で活躍してくれますように・・・。そう願いながら作らせて頂きました。

|

|

友人から、知人の出産祝いに贈るとのことで産湯桶の注文を頂きました。通常は、ご注文の順に製作しているのですが、産湯桶は予定日がありますので、余程間近でなければお受けして、予定日にあわせてお作りしています。

産湯桶は、殊更嬉しい仕事です。娘に産湯を使わせたのは、もう随分前のことですが、産湯を製作してると、その時のことが思い出されます。文字通り生まれて初めての産湯をさせるという大役を任された時のことも・・・。

生まれて間もない赤ちゃんは視力より嗅覚が優れていると聞いたことがあります。きっと記憶よりいももっと深いところに、木の香りが刻まれるのではないでしょうか。木を愛する気持ちが伝わりますように・・・そう思いながら、いつも産湯桶を作っています。

|

|

岩手県内の博物館から、アイスを作る際に使う桶のご注文を頂きました。話には聞いていましたが、実物を見たことが無く、不安に思いながら、ご指示通りのサイズと仕様でお作りしました。

その桶を使って、明治時代のレシピでアイスを作るワークショップを開かれるそうです。追加で竹タガ仕様のアイス桶のご注文も頂き、近々にお作りする予定です。

熱伝導率の低い木で作られている桶は、熱いものを冷まし難く、冷たいものを暖め難い性質を持っています。桶の特性が、アイス作りにも活かされて嬉しく思いました。

|

|

東京で、福祉のお仕事をされている方から、味噌桶のご注文を頂きました。サービスをご利用されている年配の方達みなさんで、お味噌を仕込まれるとのこと・・・。折角だから木の桶に仕込もうということになり、一斗桶を三個ご注文いただきました。

きっと味噌作りの達人の方もいらっしゃることと思います。懐かしい木桶での味噌仕込みをしながら、様々な昔話や、知恵話に花がさくのではないでしょうか。近ければ、是非習いに行きたい!!話の輪に入れていただきたい!!ところです。

|

|

割烹料理のお店から、素材の魚を盛る盛り桶のご注文を頂きました。氷をしきつめ、上に魚を並べ、カウンターに置くとのことでした。大きく浅い楕円の桶です。 お店のカウンターの幅に合わせた寸法をお知らせいただき、お作りしました。

このように桶正では、ご注文主の方のご希望に添うサイズでお作りすることが出来ます。

新鮮な魚が盛られたときはどんな様子になるのでしょうか・・・。いつか是非お店にも伺ってみたいと思っています。

|

|

我が家では、三合入りと四合入りのおひつを使っています。一つを使っている間に、もう一方をよく乾かすという風にして使っています。もちろん2つなくても、洗った後、よく乾かしてから次ぎのご飯を入れるようにしていただければ、長くきれいなままお使いいただけます。写真のものは三合入りのおひつに、炊きたての三合のご飯を盛り入れたところです。おひつにご飯を入れる時には、なるべくこんもりと盛りいれ、なるべくおひつの側部分にご飯粒がつかないようにします。各自に盛り付けた後も、ササッと寄せて、おひつの中で、ご飯がいつも富士山型に盛られているようにしています。そうすると、洗う際にとても楽です。

|

| |

空になったおひつは、あまり長時間水に漬けずに洗ってください。余程カリカリとこびりついてしまった場合を除いては、食器を洗い始める前に、先ずおひつをさっと水にくぐらせておきます。そうすれば他の食器を洗っている間にごはんもふやけ、タワシでこするだけで容易に洗い流せるようになっています。お湯にくぐらせると更にとれやすくなります。もしすぐ洗わない場合でも、中に水を貯めてしまうのではなく、同じように水をくぐらせ蓋をしておくだけで大丈夫です。洗剤は付けず、亀の子タワシでゴシゴシとこすります。見た目にはとれたように見えても、指先で触れるとご飯が残っている場合もありますので、指先で確かめながらこすってください。我が家では、数回に一度は、最後に少量の酢を降りかけ全体に撫で付けた後、すすいでいます。酢の殺菌効果で、清潔を保つ・・・昔からの智恵です。洗った後は、布巾でふき、風の通るところにおきます。ペタッと置いてしまうと底部分の乾燥がしにくいので、我が家では川原で拾ってきた小石にもたれさせて置いています。長時間直射日光に当てると乾燥しすきてしまったり、小口の部分のひび割れにもつながりますのでご注意下さい。短時間なら、効果的ですので、様子を見ながら日光浴をさせてあげてください。

繰り返しになりますが、洗う時に、中に水を貯め、しかもそのまましばらく置いておいたりしますと、木が水分をたっぷりと吸ってしまうので、乾燥しにくくなりますし、そのことは結果として黒づみの原因にもなってしまいます。

こう書くと大変な手間のように感じられるかもしれませんが、手馴れてしまえば難しいことではありません。(私にしてみると、形の複雑なジャーの内蓋等を、きれいに保つことの方が難しいように思えてなりません。比較することではありませんが・・・)木の感触を楽しみながら、むしろ楽しんで桶とお付き合い頂ければ幸いです

|

|

あちらこちらで大根干しの光景がみられるようになりました。

夏にキュウリ漬け用にと三斗の桶をご購入いただいた方から、大きな沢庵漬け用の桶のご注文を頂きました。キュウリ漬け用で三斗というのにも驚きましたが、沢庵は毎年120本以上は漬けると聞き、またまた驚いてしまいました。家族だけではなく、近所の方もその方の味を楽しみにされているようです。手持ちの吉野の割り材で作れる目一杯の大きさで・・・とのことでした。出来上がったのが左の写真の桶です。約八斗入ります。手前の小さな桶は我が家で沢庵を漬ける為の約二斗の桶です。我が家では二斗の桶に今年は30本の沢庵を漬けました。

|

|

左の写真は底の板を打ち込んでいる場面です。ある程度の大きさの桶になりますと、桶の上に乗ったり中に入ったりすることも・・・。親方さんから譲られた大きな底突き用の道具でドンドンと底を入れ込んでいきます。

配達に伺うと、お手製のおいしいお漬物と、50年使っているという鉄瓶でお茶を淹れてくださいました。昔ながらのおもてなし・・・心もしみじみと潤います。今年は我が家でもいろんな漬物に挑戦しよう!!と思っています。

|

|

宮古でお豆腐屋さんをしている方からおもしろい桶?のお仕事を頂きました。お豆腐屋さんといっても、普通のお店ではないのです。近隣の農家から、自宅で取れたお豆を預かり、それを加工してお豆腐や時には味噌をつくるといお店なのです。凍み豆腐にしたり、法事の時などに煮しめにする豆腐など・・・。すこし固めの滋味たっぷりのお豆腐を作るお豆腐屋さんです。

豆を煮る際には、土間にしつらえたヤタ釜という大きな釜を使います。その釜の縁に、高さを上乗せするために底のない桶を取り付けているのです。何十年も使っていた先代のそれは、もう炭化して隙間もできていました。しかし、地元の桶屋さんはもうとっくに廃業していたので頼めず、なんとかだましだまし使っていたようなのですが、ちょっとしたご縁でお知り合いになり、作らせて頂くことになりました。新しくお作りした桶を見て、とても喜んでくださって、豆腐を作るのが楽しみだ!と言っていただいてとてもうれしかったです。我が家でもいつかたくさんの大豆を作れるようになったら、頼んでみたいなー・・・と思っています。

昔から暮らしの中に溶け込んでいた桶をお作りすると、暮らしの文化に触れることも出来ます。桶屋が減ることで、暮らしの中で使っていたいろんな桶も消えてしまう・・・そしてそれを使っていた暮らしの文化も消えてしまうのでは・・・と心配しています。いろんな桶が暮らしの中で使い続けられていくように・・・と願わずにはいられないのです。

|

|

杉がとりもつ仲・・・杉を使った手仕事の取材に来られたのがご縁で知り合いになったNさんから、味噌桶のご注文をいただきました。これまでもお味噌は作っていたとのことですが、容器は別のものを使っていたそうです。ですが、やっぱり木桶にいれたい!!と今回は四斗桶のご注文を頂きました。こだわりの材料でお味噌の仕込みを楽しまれた様子を写真付きで送ってくださったので、ご了解を得て載せさせていただきました。楽しそぉーう。今年は、味噌がまだたくさん残っているので味噌作りはお休みする私たち・・・でも、写真を見たら、ホカホカのお豆を潰す感じや、マッシュした豆の美味しさや、甘い香りが浮かんできてしまいました。あとは時間がお味噌をおいしくしてくれるのを待つばかりですね。

杉の香りが強すぎるのでは・・・とご心配される方には、使い始める前にたっぷりのお湯を張って一晩置いてください・・・とお薦めしています。Nさんはそのお湯に杉のいい香りが移っていたから、お風呂にそのお湯をあけて杉風呂に入ったよぉーとのこと。ウフフフ。なんか嬉しくなりました。さすが杉が取り持ってくれたNさん。杉の木も喜んでいると思います。 多分そうやってお湯を張ったり抜いたりするのは、ある人にとっては手間で面倒なことかもしれません。でも楽しむむコツを知っている人は、手間なこととかごくありきたりなことの中にも一杯の嬉しいを見つけ出せるもの!なんですよね。

自宅とは別に農園を借りて野菜作りなどもしているNさん。食べることや手仕事・・・等など、いろんなことに強い関心と、とっても丁寧な気持ちを持っているNさんです。お会いしたことで、心にずっと影響を残してくれる人っていますよね。Nさんもそんな素敵な人のお1人です

|

|

同じ時期に竹タガを巻いたお櫃のご注文が重なりました。丁度晩秋の竹切りの季節直後でしたので、青々とした竹タガが入り、お客様にも喜んでいただきました。時間と共に竹は飴色に変化していきます。使い込んでいく中での変化を楽しんでいただけたらと思います。真ん中のお櫃は2人暮らしの方からのご注文で三合入りの小さいものです。手前の小判型のものも三合入りです。特に小判型が気に入られたとのこと・・・。大きさもあまり小さくなく、ホームパーティーの時などには、ちらし寿司やかやくご飯を盛って器としても楽しみたいとのことでしたので、側の大きさは五合入りのものにして、底の位置を高くして・・・つまり上げ底にして、容量の調節をしてお作りしました。一つ一つ手作りですので、ご注文くださる方のライフスタイルやご希望に可能な限りお答えして、これからも「私の道具」「我が家の道具」と思っていただけるような桶を作っていきたいと思っています。 |

|

信州の野沢温泉町の方から、野沢菜漬け用の大きな桶のご注文をいただきました。長径が80cm近くある大きな小判の漬物桶です。野沢菜を折らずに漬けたいとのことでした。以前テレビで寒中に野沢菜を漬ける様子を見たことがあります。美味しい野沢菜漬けの出来るまでには種蒔きから始まってたくさんの時間と労力が必要なのだということを知ったのでしたが、思いがけず、私の桶もわずかながら、そのお手伝いができることになり嬉しくなりました。 |

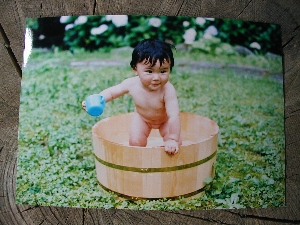

|

岐阜に住む友人から、可愛い写真が届きました。一年ほど前に、産湯タライを注文してくれたN氏からです。「HPに掲載してもいい写真が撮れたら送ってね。」と頼んでいたのですが、こんな可愛い写真が送られてきました。産湯としてはもちろん、「たっち」が出来るようになってからは行水用にも活躍しているとのこと・・・。こんな写真をみていると、娘が幼かった頃のこととも重なって、とてもほのぼのとした幸せな気持ちになります。木の香りと手触り、そしてご両親の新しい家族への愛情が、赤ちゃんの心に届いていることでしょう。Nさん。どうもありがとうございました。Wちゃん、スクスクと健やかに成長してね。

N氏は、木を素材に素晴らしい作品をつくっている木工家です。年に数回、彼の作品が見られることと、とっても楽しいお人柄にふれられるのを、家族みんなでとても楽しみにしています。これからも素晴らしい作品を作り続けてください。

|

|

足湯桶のご注文が増えています。左のものは足のマッサージなどを行うお店から頂いたご注文の桶です。右のものは中国医学の研究所からのご注文の桶です。サイズや形などご注文いただく方によって様々で、使用方法に応じて大きくなったり・・・深くなったり・・・です。一つ一つご希望に応じて製作しています。 |

|

最近、接着剤を使っていますか? 塗装はしていますか?というお問い合わせをよく頂きます。シックハウス症の方だけではなく、赤ちゃんの産湯桶だから・・・・ご飯をいれるものだから・・・・化学的なものは使わないでほしい、等、お問い合わせの理由はさまざまです。

桶正では接着剤を一切使用せずに製作しています。その代わりに、側板同士を写真にあるように小さな竹釘で張り合わせています。

塗装ももちろんしておりません。木の呼吸を止めてしまうような塗装は一切せず、白木仕上げにこだわっています。

安心してご使用いただけるように、心を込めて時間をかけて一つ一つ製作しています。

|

|

冬になり一日中薪ストーブを焚くようになりました。ストーブの上ではたくさんのお湯がシュンシュンと沸いています。そんなお湯を使って、冬はほぼ毎日足湯をします。自覚はしていなくても、身体は冷えているもの・・・ゆっくりと足湯をすると身体の芯からポカポカと温まり、以前は冬の悩みでもあった肩こりや腰痛もなくなりました。私は30分ほど足し湯しながらゆっくりと温まります。おいしいコーヒーをいれ、読みたい本もそろえての足湯タイムは、身体だけではなく心も温まります。

足湯というと中高年のするもの・・・という意識があるかもしれませんが、子どもたちも大好き。元気に遊んでいるうちに靴下なんか脱いで走り回っている子どもたち。ちょっと合間に足湯に誘うと「ほーぉ気持ちいいー」と足湯を楽しんでいます。最近ではすっかり馴染んで、本やお菓子を用意してから「足湯してぇ〜」といってくるほどです。

木の桶での足湯はお湯も肌触りも柔らかく最高ですし香りも楽しんでいただけます。又お湯も冷めにくいと好評です。お母様の介護をされている方からご注文を頂いたことがありますが、普段あまり言葉数の多くないお母様が、木の香り一杯の足湯をしてさしあげたら、昔のお風呂を思い出して昔話を始めて驚きました・・・とのお便りも頂きました。木の温もりが心にまで届いたようでとても嬉しいお便りでした。

|

|

たくわん漬けようの四斗桶です。杉の柾の割り板をつかい竹のタガを巻いています。漬物や味噌など塩分のあるものを入れる桶には金属のタガではなく竹タガを巻きます。

タガにする竹は竹内部の水分が少なくなり強度が増す晩秋から初冬の時期に一年分を切り出してきます。昔はそれこそ桶に巻くタガ専門の竹材屋もあったのですが、現在では竹材屋さんそのものが減ってしまっています。私も自分で切り出してきます。沿岸の竹林をお持ちの方にお願いして分けていただくのですが、竹のさわやかな香りをかぎながらの作業はとても気持ちがよく、毎年竹取にいくのを楽しみにしています。今年も立派な竹を切り出してきました。この桶にはまだ竹の香りも新鮮な青竹を巻くことが出来ました。使い込むうちに竹の色も変化していきます。その色も又美しいものですが青竹を巻いた桶はキリリとして又美しいものです。おいしいたくわんがつかりますように・・・。

|

|

県内で昔ながらの作り方で素朴なお菓子を作り続けているお菓子屋さんから、飴がけの際に使うとのことで桶のご注文を頂きました。米おこしのようなお菓子を作る時に飴がけをしますが、その際使うとのことでした。思いがけない使い道に驚きました。納品後どのようにお使いになるのか見たくて出かけましたが、残念ながらその日は飴玉作りの作業をされていて桶の出番はありませんでした。しかし、柔らかな飴の固まりを手際よく伸ばし切り丸めていく・・・というリズミカルで楽しい作業を見ることが出来て娘も私も大喜び。素朴なお菓子のしみじみとしたおいしさはこんな風にご夫婦2人で丁寧につくられているからなのだなーと思いました。手仕事というのは見ていて楽しいものです。甘い香り一杯の仕事場でお2人の手の動きに見入ってしまいました。この日桶の出番はありませんでしたがこんな楽しくていい香りの仕事場にこられて桶も幸せだと思いました。 |

|

写真向って左側が六合入りのお櫃。右はお餅屋さんから注文を頂いた特大のお櫃。販売するおこわを入れておくとのこと。おこわの美味しさに定評のあるお店とかで、お櫃は必需品とのこと・・・。そんな昔ながらの本当の味を守っている様子に感心!心を込めて作らせてもらいました。 |

|

『胡麻蒸し桶』

一昔前まで、桶は生活に欠くことのできない道具だった。私の知らないような、いろいろな用途で桶は使われていたのだ。先日は、胡麻油を製造する工場から、ゴマを蒸す際に使う桶の注文をいただいた。初めて知ったのだが、ゴマから油を絞る際には、先ずゴマを蒸すらしい。その際使うのが、底に蒸気の上がってくる穴のある桶。サイズ等をお聞きしてお作りしたのが、写真の桶だ。1度工場を訪ねて、実際に使われているところを見てみたい。是非とも桶でなくては・・・と言ってくださるこういう方たちの仕事へのこだわりをおききするのは、桶屋としてとても嬉しい。

|

|

産湯タライは、作っていて特に嬉しい。娘をお風呂に入れていた頃の、楽しくて幸せな思い出がよみがえるから・・・。そして、産湯タライを使ってくれる、新しく誕生した赤ちゃんと、お父さんお母さんののことを思うから・・・。ヒバで作った産湯タライにお湯を入れると、爽やかなヒバの香りが立ちこめる。きっと、ヒバの香りの産湯を使った赤ちゃんには、森の生命力を感じる力が備わるのでは・・・。この産湯たらいは三重県の方からのご注文。誕生する赤ちゃんの健やかな成長を祈りつつ。 |